Ich bin gerade in den letzten Kapiteln vom „Siebten Raben“, und als ich so darüber nachdachte, wie sehr ich diesen Roman vermissen werde, wenn er fertig ist, dachte ich mir, es könnte vielleicht für den einen oder die andere mal ganz interessant sein zu lesen, wie sich das für mich so anfühlt, wenn ich einen Roman schreibe. Ich finde das immer spannend von anderen Leuten zu lesen, denn jede*r hat ja eine ganz eigene Schreibroutine und ein eigenes Schreibgefühl.

Bei mir ist das so: Ich habe eine Idee oder, meistens eher das, eine Figur, die sich bei mir einnistet und will, dass ich ihre Geschichte erzähle. Beim „Siebten Raben“ war es, natürlich, Albin (der auch sehr schnell so heißen wollte, das kam einfach so). Ich habe ihn einige Zeit mit mir herumgetragen, das dürften schon ein paar Jahre gewesen sein, ohne dass ich eine Handlung für ihn gehabt hätte, außer eben der Grundidee, dass er wieder ein Rabe werden möchte. Ich nenne das immer: eine Geschichte ausbrüten. Ich mache da nicht viel, außer draufsitzen und es warm halten und ab und zu vielleicht mal kurz dranpicken und gucken, ob da sich schon was regt im Ei. Und irgendwann schlüpft es dann eben. 😉

Bei Albin war es der NaNo im letzten Jahr, als ich im Spätsommer beschlossen habe, dass ich diesmal nicht an Corbett oder einem der anderen angefangenen Dinge weiter schreiben wollte, sondern etwas Neues anfangen, das einfach nur Spaß machen sollte, ohne großen Anspruch und viel Recherche oder Weltenbau. Da bot sich eine Märchenverwurstung einfach an, und so habe ich Albin hervorgelockt, ein bisschen darüber nachgedacht, wie er wohl wieder zum Raben werden könnte, und dann Grimms Märchen hervorgeholt und durchgelesen. Danach hatte ich eine kleine Truppe an Figuren, die ich einbauen wollte, und die alle nicht nur ihre eigene Hintergrundgeschichte mitbrachten, sondern teilweise eben auch Dinge, die sich ganz natürlich für den Gesamtplot zusammenfügten, sobald ich sie weiter dachte.

Das ist eine ausgesprochen aufregende Phase, in der ich alles großartig und neu und toll finde, was ich da entdecke – aber es ist alles noch irgendwie neblig und undeutlich, mehr eine sehr grobe Skizze der Handlung und der Figuren. Die brauche ich aber auch, denn wenn ich ganz ohne diese Skizze losschreibe, bleibe ich in der Regel irgendwann stecken und weiß nicht, wie es weitergehen soll.

Wenn ich dann anfange zu schreiben, dann passiert die echte Magie – dann werden die Charaktere auf einmal lebendig, dann machen sie Dinge, mit denen ich nicht gerechnet hätte, dann entstehen Landschaften und Nebenfiguren, die ich nicht geplant hatte, dann verliebe ich mich in meine Hauptfiguren und in die Welt, die ich da erschaffe, und gleichzeitig staune ich jedes Mal wieder darüber, was mein Gehirn manchmal für schöne Sprache, gelungene Sätze und Metaphern und manchmal auch kluge Gedanken hervorbringt. Und wenn es spannend oder traurig wird, dann bin ich beim Schreiben voll in der Szene und lebe sie mit, ähnlich wie beim Lesen oder Sehen einer Szene im Film. Nur, dass eben dieses glückliche Staunen noch dabei ist, dass da plötzlich Wörter auf dem Bildschirm erscheinen, die vorher nicht dagewesen sind, dass sich die Handlung ein klein wenig anders entwickelt als erwartet – in der Regel passiert es mir eigentlich nicht, dass meine Charaktere plötzlich die Geschichte in eine ganz andere Richtung drängen, wie ich das von etlichen anderen Schreiberlingen oft höre, aber die Details verschieben sich eigentlich fast immer, weil ich beim Schreiben merke, dass eine Figur Dinge anders machen oder denken würde, oder dass ein geplantes Ereignis keinen Sinn ergeben würde, dafür ein anderes viel besser passt. Deshalb kann ich übrigens auch nur chronologisch von vorne nach hinten schreiben, weil die Szenen nicht so fest stehen, wie ich sie vorher geplant habe.

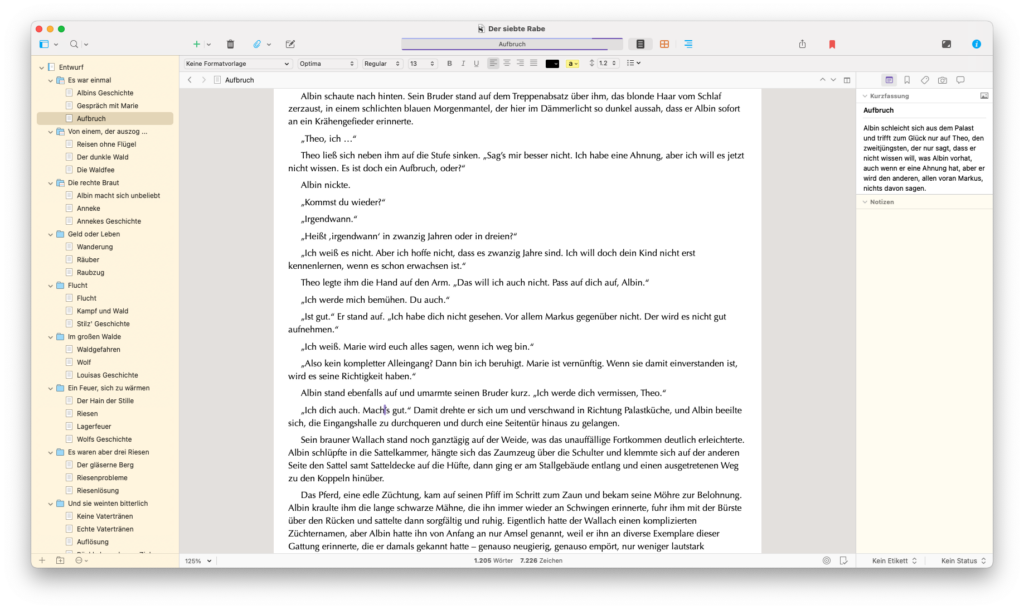

Im Normalfall hat sich bei mir inzwischen folgende Vorgehensweise bewährt: Ich habe einen eher groben Plan, was passieren wird und wo das Ziel der Geschichte ist. Wenn ich dann anfange zu schreiben, plane ich gerne ein bis zwei Kapitel voraus, für die ich dann schon etwas genauer in die kleinen Kurzfassungs-Plotkärtchen bei Scrivener schreibe, was in diesem Kapitel passieren soll. Manchmal ändert sich das aber auch noch ein bisschen, wenn ich das Kapitel davor beendet habe. Und dann wenn ich das vorherige Kapitel beendet habe oder kurz davor bin, es zu beenden, plane ich die einzelnen Szenen des nächsten, die aber auch wieder nicht in Stein gemeißelt sind, sondern noch variieren können. Aber es hilft mir immer sehr, wenn ich nicht vor einem komplett leeren weißen Blatt sitze, sondern eine Idee habe, was jetzt als nächstes passieren sollte.

Wenn ich in der Schreibphase bin, gerade jetzt im November, wenn ich versuche, jeden Tag zu schreiben, dann bin ich gedanklich sehr in der Geschichte verwurzelt, und dann kann es passieren, dass mir plötzlich Dialogfetzen oder Handlungselemente in den Kopf ploppen, wenn ich gerade etwas anderes mache – vor allem morgens und natürlich bei Tätigkeiten, die nicht gerade voll mein Gehirnschmalz beanspruchen, an der Arbeit passiert das daher eher selten, höchstens in Pausen oder wenn ich keine Lust auf die Aufgabe habe, die ich gerade mache, und mich ab und zu kurz wegdenke … Aber Klo, Zähneputzen, mein morgendliches kurzes „Turnen“, mit dem ich versuche, meine Schultern für den Tag zu lockern, oder frühstücken – da passiert es in dieser Phase einfach häufig, dass meine Figuren plötzlich „Hallo“ sagen. Und ich liebe das!

Die Vorstellung, sie bald verlassen zu müssen, es nicht mehr zu erleben, dass sie in meinem Kopf rumturnen und wohnen und ich sie lieb habe, wenn ich an sie denke, ist immer ausgesprochen traurig.

Andererseits ist es auch wunderschön, sie in die Welt hinaus zu entlassen. Georg, Kaspar und Magdalena sind nicht mehr aktiv, natürlich. Ihre Geschichte ist erzählt, und ich habe auch nicht vor, ein Sequel zu „Alma Mater“ zu schreiben. Aber es fühlte sich auch sehr gut an, sie loszulassen – und ich muss zudem sagen: Sie sind zwar nicht mehr aktiv und erzählen mir Dinge, aber sie bleiben ein Teil von mir. Ich habe damals ins Nachwort geschrieben, dass sie in meinem Herzen Wurzeln geschlagen haben, und das stimmt. Wenn ich an sie denke, ist es wirklich ein bisschen wie Liebe – nur eben eine ruhigere Liebe, nicht dieses aufregende Gefühl, das ich beim Schreiben habe.

Und ich lese tatsächlich immer wieder gern in meinen eigenen Geschichten herum und freue mich darüber, dass sie existieren. Es ist ein bisschen seltsam, dass ich in so vielen Bereichen meines Lebens ausgesprochen wenig selbstbewusst bin und immer denke, dass ich Dinge nicht schaffe, nicht kann, nicht im Griff habe – aber niemals beim Schreiben. Nicht als Kind, nicht als Erwachsene – das Schreiben war immer das, bei dem ich keinerlei Zweifel daran hatte, dass ich das konnte. Natürlich ist nicht alles, was ich verfasse, sofort perfekt, ich muss wie jede*r andere manches überarbeiten, manches neu schreiben, aber im Großen und Ganzen habe ich noch nie an dem gezweifelt, was ich da fabriziere, sondern war immer überzeugt, dass es im Grundsatz gut ist.

Und dafür bin ich unendlich dankbar, und in diesem Zusammenhang ist mein Schreiben wahrscheinlich auch ein Stückweit therapeutisch: Ich erlebe Zufriedenheit mit dem, was ich mache, und bin stolz auf das Ergebnis, und vielleicht lerne ich irgendwann auch, das auf andere Bereiche meines Lebens zu übertragen und auch da mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten zu entwickeln.

Ich bin ja erst Mitte Vierzig, da geht noch was.😅